IN PREPARAZIONE

Atti del Convegno internazionale

A cura di Giancarlo Abbamonte, Marianne Pade, Johann Ramminger e Fabio Stok

I contributi contenuti in questo volume sono stati presentati in occasione del convegno che si è svolto dal 28 al 30 giugno 2024 nella Villa Falconieri di Frascati, organizzato dall’Accademia Vivarium novum. La promozione dei Colloquia Tusculana, che il convegno del 2024 ha inaugurato, si richiama idealmente alla serie dei convegni umanistici che si sono svolti a Sassoferrato dal 1980 al 2016, promossi dall’Istituto internazionale di studi piceni.

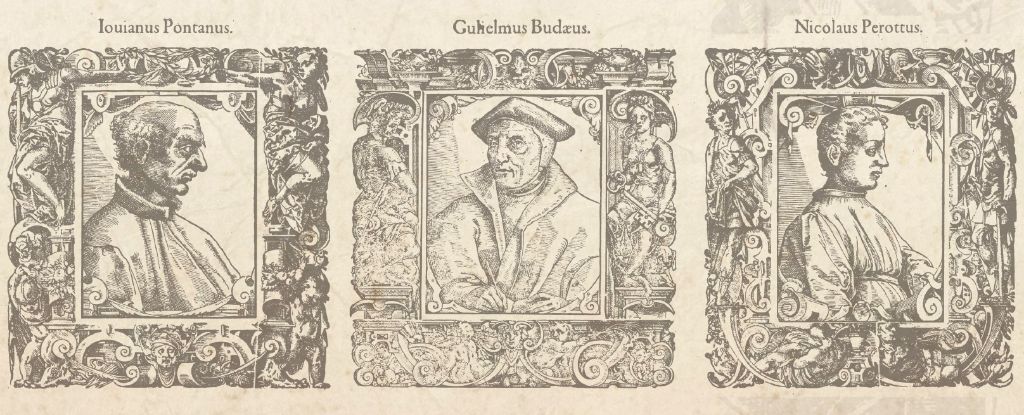

A promuovere i convegni sassoferratesi era stato Sesto Prete, che nel 1980 volle in questo modo celebrare il quinto centenario della morte del grande Umanista di Sassoferrato, Niccolò Perotti.1 Al primo convegno, svoltosi sotto l’egida di Paul O. Kristeller, fece seguito un appuntamento annuale coordinato, dopo la morte di Sesto Prete (1991), prima da Alberto Grilli e poi da Ferruccio Bertini. La qualità ed il rilievo dei contributi presentati in questi convegni è testimoniata non solo dagli Studi umanistici piceni, la rivista che dal 1981 al 2017 ne ha regolarmente pubblicato gli atti,2 ma anche dalle collaterali iniziative editoriali promosse dall’Istituto di studi piceni, in primis l’edizione critica del Cornu copiae di Niccolò Perotti, coordinata da Jean-Louis Charlet.3

Nel promuovere la traditio lampadis da Sassoferrato a Frascati possiamo richiamarci proprio a Perotti, che con Frascati (e con l’abbazia di Grottaferrata) ebbe stretti rapporti in quanto segretario di Bessarione, che di Frascati fu vescovo (1449-1468). Dell’esperienza sassoferratese intendiamo riproporre, in consonanza con gli studi promossi dall’Accademia Vivarium novum, la forte connotazione internazionale ed un approccio all’Umanesimo improntato insieme al rigore della ricerca e al confronto con le problematiche della cultura contemporanea, nella convinzione che il dibattito sull’attualità non possa prescindere dalla riflessione sulla genesi e sulle radici della modernità.

Per il convegno del 2024 abbiamo scelto un tema centrale negli studi degli ultimi decenni sul neolatino, quello della lessicografia e del lessico neolatino, tema al quale il convegno del 2024 ha dedicato anche alcune presentazioni, quella della Neulateinische Wortliste curata da Johann Ramminger, il sito che raccoglie il lessico neolatino da Petrarca al 1700 (www.neulatein.de); e del Wörterbuch del compianto Oleg Nikitinski, pubblicato nel 2017 e ricordato nel convegno da Luigi Miraglia.

La prima sezione del volume è quella che in misura maggiore è legata all’esperienza degli incontri sassoferratesi. Sul Cornu copiae di Niccolò Perotti verte il contributo di Jean-Louis Charlet, che esamina il campo semantico di “nasci” nell’opera perottina e ne ricostruisce il riuso nei due principali lessici latini del secolo XVI, di Robert Estienne e di Ambrogio Calepio. Gli altri due interventi inclusi nella prima sezione interessano lo sviluppo della lessicografia umanistica nel secolo XVI. L’intervento di Clementina Marsico verte sul Dictionarium di Ambrogio Calepio e sulla sua polemica con i lessicografi del secolo precedente, in primis Lorenzo Valla e le sue Elegantie. Francesca Artemisio esamina la tradizione cinquecentesca dell’Elementarium di Papias e le innovazioni introdotte in esso da Bonino Mombrizio, l’Umanista che per primo dette alle stampe l’opera del lessicografo medievale.

La sezione si chiude con il saggio di Concetta Bianca sugli studi sui lessici umanistici di Remigio Sabbadini, lo studioso a cui si deve la fondazione degli studi umanistici in Italia.

Un ambito nel quale il latino ebbe un uso rilevante e duraturo è quello della scienza, con un ruolo quale lingua di comunicazione, scritta ed orale, che interessò l’intera Europa, e le sue propaggini coloniali, in un arco temporale che arriva in alcuni casi al sec. XIX. I tre contributi pubblicati in questo volume riguardano ambiti scientifici diversi, di cui analizzano casi nei quali la formazione lessicale ha avuto un ruolo rilevante. Fabio Stok analizza l’uso dei patonimi nell’ambito della psicopatologia, prendendo in considerazione in particolare sette autori, operanti fra il XVI e il XVII secolo, e mettendo a fuoco le diverse scelte effettuate in relazione alla terminologia greca e a quella latina. Neven Jovanović esamina il lessico latino dell’architettura utilizzato nelle opere dello spalatino Marko Marulić. L’ambito esplorato da Marco Bianchi interessa un ambito che negli ultimi anni ha suscitato particolare interesse, quello delle traduzioni: nel caso specifico la traduzione latina del Dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo Galilei, una delle non molte opere scientifiche del sec. XVII scritte in una lingua diversa dal latino, ma che ebbe circolazione in Europa, nonostante la condanna inflitta all’autore, proprio grazie alla traduzione latina, pubblicata nel 1635 da Matthias Bernegger.

La terza sezione del volume raccoglie cinque contributi che interessano il lessico neolatino della politica e quello della religione. Marianne Pade ricostruisce la fortuna del grecismo monarchia, il cui uso latino risale al III sec. d. C., ma conobbe una fortuna rilevante nella prima età moderna. Il contributo di Šime Demo esamina gli sviluppi che caratterizzano il lessico burocratico nel passaggio dal medioevo all’età moderna.

Giancarlo Abbamonte ricostruisce il lavoro filologico di Lorenzo Valla sul testo greco del Nuovo Testamento e sulla Vulgata latina, nel contesto politico in cui l’umanista si trovò ad operare. Il contributo di Gianmario Cattaneo riguarda il De transitu Hellenismi ad Christianismum di Guillaume Budé, di cui esamina in particolare il lessico relativo alla transizione ed il suo rapporto con le ricerche lessicografiche condotte da Budé anche in altre sue opere (soprattutto i Commentarii e i cahiers autografi di Ginevra). Le versioni latine dei Salmi sono oggetto dello studio di Johann Ramminger, che esamina, avvalendosi dell’analisi digitale, la parafrasi latina del testo biblico pubblicata dal luterano danese Johannes Sascerides.

Nel licenziare il volume esprimiamo la nostra più viva gratitudine all’Accademia Vivarium novum, per il contributo che ha voluto dare, patrocinando il convegno e l’iniziativa editoriale, al progresso degli studi umanistici e neolatini.

Note

1 Sulla biografia di Perotti cfr. P. D’Alessandro, “Perotti, Niccolò”, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. LXXXII, Pazzi - Pia, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1982, https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-perotti_(Dizionario-Biografico)/ (p. consultata il 10 ottobre 2024).

2 Gli atti dei primi undici convegni furono pubblicati anche dalla rivista «Res publica litterarum», diretta all’epoca da Sesto Prete. Un indice dei contributi pubblicati è in U. Ballanti (a cura di), Studi umanistici piceni 1981-2017. Indice degli Atti dei Congressi internazionali di studi umanistici e altre iniziative, Sassoferrato, Il formichiere - Istituto internazionale di studi piceni “Bartolo da Sassoferrato”, 2022.

3 L’edizione comprende otto volumi ed è stata pubblicata fra il 1989 e il 2001; vi hanno lavorato, oltre a Jean-Louis Charlet, anche Martine Furno, Marianne Pade, Johann Ramminger, Pernille Harsting, Fabio Stok e Giancarlo Abbamonte. È possibile accedere alla pubblicazione attraverso il «Repertorium Pomponianum»: https://www.repertoriumpomponianum.it/textus/perotti_cornu_copiae.htm (p. consultata il 10 ottobre 2024).

Italiano

Italiano